Das Bildnis eines behinderten Mannes

Videoinstallation

Schloss Ambrass, Innsbruck, 2006

Kamera, Schnitt

Konzept: in Zusammenarbeit mit Petra Flieger

DV Pal 16:9, monochrom,

links – mitte – rechts, 3 Videos auf 3 Monitoren zu je 625 Sekunden im endlos loop, ohne Ton

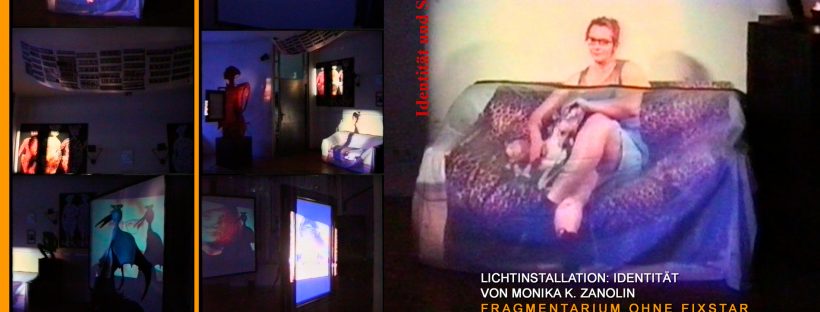

Diese Installation entstand im Auftrag von TRAFO unter der Leitung von Dr. Petra Flieger und Prof.Dr. Volker Schönwiese für das Forschungsprojekt „Das Bildnis eines behinderten Mannes“ und wurde im Schloss Ambrass 2006 als Teil einer großen Ausstellung gezeigt.

Informationen zum gesamten Forschungsprojekt „Das Bildnis eines behinderten Mannes“ aus dem 16. Jhd. finden sie im BIDOK

Versuch der Emanzipation beider Blickrichtungen.

links – mitte – rechts.

Drei horizontal gereihte Monitore zeigen Bildausschnitte von 13 Personen. Die drei Player werden gleichzeitig gestartet. Leichte Verschiebungen der abgestimmten Bildfolge im Loop-Modus sind erwünscht. Mit dem Video werden die BetrachterInnen in die Lage versetzt, den gesellschaftlich „unerlaubten“ langen Blick auf einen Menschen zu werfen. Jeder der 3 Monitore zeigt nebeneinander einen Ausschnitt einer Person mit oder ohne Behinderung. Jede Einstellung starrt jeweils auf einen anderen Körperteil, mit einem sehr indiskret langen Blick von 40 Sekunden.

Die gefilmte Person starrt aber gleichfalls zurück, betrachtet eingehend die BetrachterIn. Sie gestattet den wechselseitigen Blick auf Teile der Körper, auch auf den behinderten Körperteil.

Wie fühlt es sich für die BetrachterIn des Videos an, wenn sie die Dauer des langen Blicks der Person am Monitor durchsteht? Was passiert während der Intimität des gegenseitig langen Blicks auf Augenhöhe.

Petra Flieger

Experimentelle Film-Installation (ohne Ton) “SCHAU S HOW” von Monika Zanolin im Rahmen der Ausstellung (2006/2007) zum Forschungsprojekt „Das Bildnis eines behinderten Mannes“ aus dem 16. Jhd.

Eine 10min-Film-Installation, in der mit 3 Monitoren über Bildausschnitte die 13 am Projekt beteiligten Personen porträtiert wurden, eine Selbst(re)präsentation der gesamten Projektgruppe in Analogie zum Bildnis des Behinderten Mannes aus dem 16. Jhd. :

Gesichter ohne Körper, Leiber ohne Kopf, einzelne Körperteile, Bildausschnitte begrenzen den Blick auf die Person als Ganzes. Die Videoinstallation nimmt den Leitgedanken des Blickes und der Dualität Geist–Körper auf. Zu sehen sind die Gesichter, die Oberkörper sowie ein jeweils individuell ausgewählter Körperteil der ProjektmitarbeiterInnen, die einzelnen Teile werden asynchron und verschoben projiziert, eine Zuordnung von Kopf zu Körper oder Körperteil ist dadurch nur sehr schwer möglich.

Was macht eine Person aus? Ein Körperteil? Ein Leib? Der Kopf? Der Blick?

Wie vermag der Blick zu berühren, wann greift er an?

Die Kamera blickt auf die Gesichter, Leiber und Körperteile der Porträtierten, die Porträtierten zeigen sich und blicken zurück.

Hier gehts zur Dokumentation des gesamten Forschungsprojekts „Das Bildnis eines behinderten Mannes“ aus dem 16. Jhd. im BIDOK